分流器电阻的材质选择直接决定了其测量精度、温度稳定性和适用场景。通过对不同材料的特性及技术演进进行分析,可将其分为以下几类:

一、主流金属合金材质

- 锰铜合金(MnCu)

特性:电阻温度系数(TCR)极低(±10 ppm/℃),热电动势(EMF)小,抗氧化性强。

优势:高精度电流检测的首选,尤其适合新能源电池管理系统(BMS)、智能电表等需长期稳定的场景。

局限:成本较高,大功率场景需配合散热设计。

- 康铜(Constantan)

特性:温漂低、耐腐蚀性好,长期稳定性优异。

应用:工业电机驱动、变频器等苛刻环境,但热电动势较高(与铜接触时易产生误差)。

- 镍铬合金(如NiCr、NiCrAlCu)

特性:超低TCR(可达±1 ppm/℃),机械强度高。

技术适配:用于金属箔电阻(如Vishay产品),通过陶瓷基片温度补偿进一步提升精度。

缺点:焊接性能较差,需特殊工艺处理。

- 铜锌合金(黄铜)

特性:成本低,导电性好,但温漂较大(TCR>100 ppm/℃)。

适用场景:对精度要求不高的过流保护电路,如电源初级分流。

二、特殊材料与结构技术

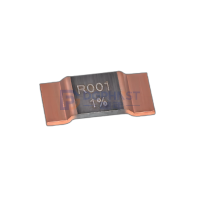

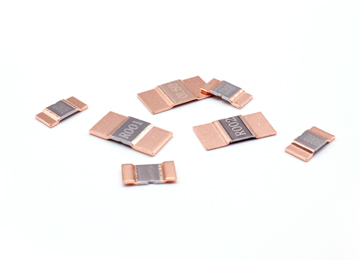

- 金属箔电阻(如块电阻)

工艺:镍铬合金层光刻于陶瓷基板,TCR可控制在±1 ppm/℃以内。

封装差异:

塑封型:成本低,但老化特性一般(年漂移约25 ppm);

金属陶瓷密封型(金封):超高稳定性(年漂移<2 ppm),用于计量标准设备。

- 薄膜/厚膜混合技术

在合金基体上沉积高精度薄膜(如锰铜),兼顾低TCR与高功率密度,适用于贴片分流电阻(如SMD 7343封装)。

- PCB集成材质

纯铜走线:成本最低,但温漂大(铜TCR≈3900 ppm/℃),需软件补偿。

焊接锰铜条:在PCB开窗处焊接合金条,平衡成本与精度,用于消费电子电源。

三、材质选型的关键维度

按性能优先级排序参考:

| 材质 | 温度系数(TCR) | 热电动势(EMF) | 适用电流范围 |

| 锰铜合金 | ±10 ppm/℃ | 极低 | 中高电流(≤500A) |

| 镍铬合金 | ±1–5 ppm/℃ | 低 | 高精度小电流 |

| 康铜 | ±20 ppm/℃ | 中高 | 工业环境中等电流 |

| 铜锌合金 | >100 ppm/℃ | 高 | 低成本保护电路 |

四、典型应用场景的材质匹配

新能源汽车/BMS:锰铜(低温漂保障SOC精度);

工业变频器:康铜(耐腐蚀性适应油污/振动环境);

精密仪器(如医疗设备):金封镍铬箔电阻(误差<0.01%);

消费电子电源:厚膜合金贴片电阻(如SMD 4527,兼顾体积与性价比)。

分流器电阻的材质演进始终围绕 “精度成本功率”三角平衡展开:

追求极限精度→镍铬箔+金封(计量级);

工业可靠性与成本平衡→锰铜/康铜(车规/工控);

消费电子→薄膜合金或PCB集成方案。未来趋势将聚焦低温漂+高频化(适配SiC/GaN器件),同时环保合金(如无铅化)逐步替代传统材料。